※当サイトでは企業から提供された商品の紹介はしていませんが、実際に購入して使った商品・関連商品の紹介にAmazon・楽天・Yahooショッピング等へのアフィリエイトリンクを貼り、読者様へ一切の負担をかけない形でサイトの維持運営費を捻出しています。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

犬猫の流動食の作り方。ミキサーでドロドロにしてシリンジで与える方法【お食事サービス】

パピヨンのたみ(2002年生まれ)は腎臓病の影響で食欲が無く、一時は余命宣告されるほど弱ってしまいました。

どうにか自分で食べるようにと残したらさっと片付けたりスプーンで与えてみたりしましたが、腎臓食自体が嫌なのと、歯が1本も無くて舌がうまく動かないのとでどうしても一日の規定量を食べる事が出来ず、体重が激減しました。

更に水もなかなかうまく飲めず、脱水により持病の腎不全が悪化してしまった事から、飲食に関してはどんどん手を出そうと決めました。

たみは朝夕の2回食+1日数回の水分補給。

食事は10mlのシリンジ10本分の流動食と水分を与えています。

強制給餌を始めてからは、ぐんぐん調子が良くなりました。

強制給餌って寝たきりで自分で食べられない子のためのものだと思っていましたし、獣医さんに「した方がいいですか?」と聞いてみても全然おすすめしてくれなかったのですが、

- 食べない

- 食べたものを消化する能力がある

- 食事療法が必要な病気である

こんな場合は強制給餌という選択をしても良いのではないかなと思います。

もちろん性格的に強いストレスに感じてしまう場合は無理だと思いますが、受け入れてくれそうなら是非。

「強制」給餌って呼ぶから嫌な印象があるんです。

お食事サービスと呼びましょう。

今日はその作り方(自己流ですが…)のご紹介です。

我が家ではたみはシリンジで、1歳年上のチヨは自分で飲みたいタイプなのでお皿から直接飲んでいます。

犬の流動食の作り方

たみは腎臓病治療中のため、食事は腎臓用の処方食(ウェットタイプ)。

腎臓サポートを食べています。

腎臓サポートは比較的ペースト状に近いもののそのままお湯に溶いて与えようとするとシリンジに詰まります。

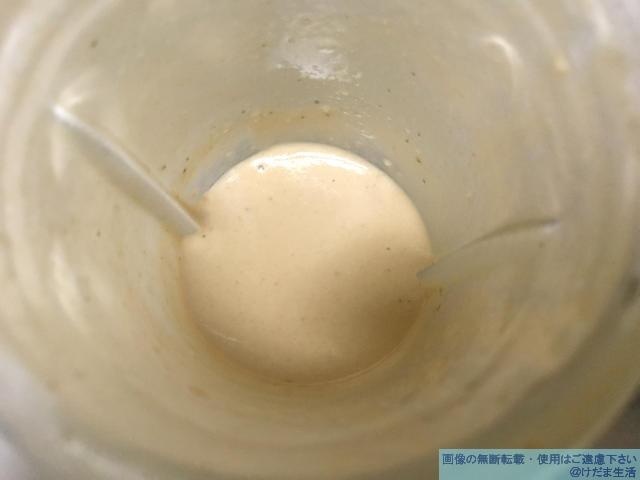

というわけで私は電動ミルサーで一気にガー!っとドロドロにしています。

おすすめのミルミキサーは象印ミルつきミキサー「ヘルシーミックス(BM-RT08)。

シリンジはワンラック注入器。

握りやすく、先端にゴムチューブをつけられるので、万が一嫌がって暴れても歯茎を傷つけません。

1本だと飲ませて詰めて…と忙しいので、私は4本用意しています。

1食につき75gのウェットフード+水分40~50mlで、シリンジ4本×3回くらいで全部飲ませきれます。

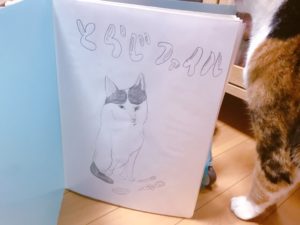

同じく腎臓病で水分補給も兼ねて流動食を飲んでいる同居猫とらじは、30mlのカテーテル用シリンジにシリコンチューブをつけたものを使っています。

使いやすい方を選ぶと良いと思います。

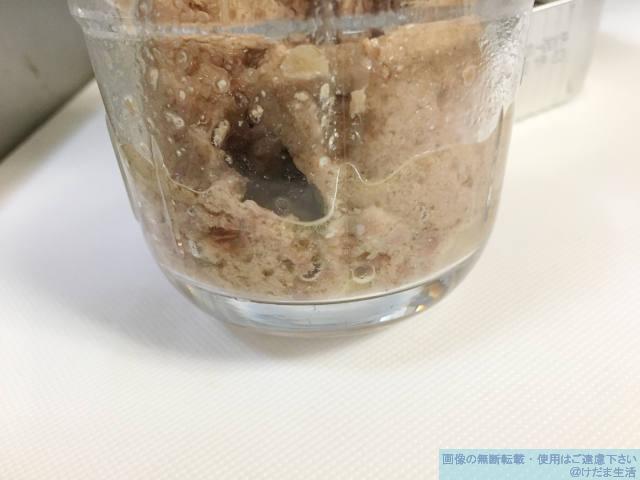

電動ミルでウェットフードを流動食にする方法

ミルにウェットフードを入れます。

規定量のウェットフードに、お湯を足します。

あまり水分を足し過ぎると量がどっと増えて与えるのが大変なので、加減してください。

※たみの場合は腎臓が悪く水分補給が必要なので水分は多めに足しています。

水分が少なすぎると、それはそれで飲み込みづらそうなので様子を見ながら増減します。

電動ミルなら一気にトロトロの流動食が完成。

粒が残っていると飲み込みづらそうにするので、しっかりとペースト状に出来るミルミキサーを選ぶことをおすすめします。

↓これは同居猫とらじの流動食の作り方。

とらじは本人の好みと体質(一部の療法食は吐くことがあるので吐かないもの)を考慮して、k/dシチュー缶と腎ケアPPレーベルで流動食を作っています。

ドライフードを混ぜることにより粘度が増し、ウェットだけで作るよりもカロリーも増やせます。

体重を増やしたい時は高カロリーの腎臓サポートリキッドやキドナを混ぜることもあります。

食べる量、飲みやすさなど必要に応じて作り方をアレンジすると良いと思います。

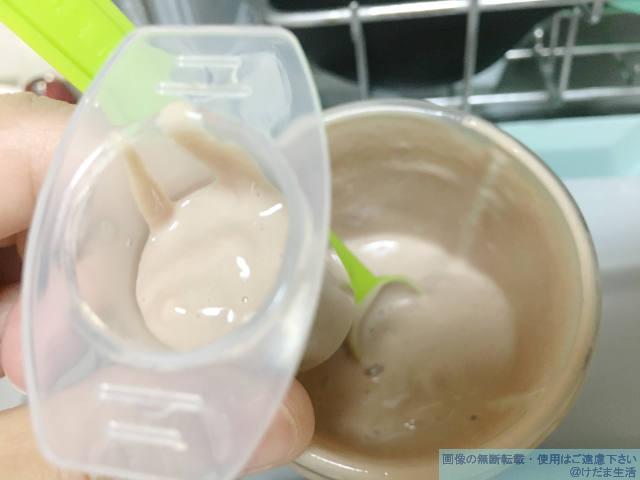

シリンジに詰める

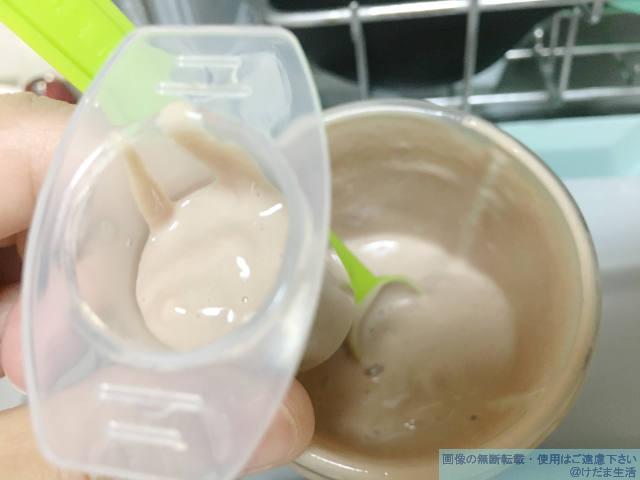

出来上がった流動食をシリンジに詰めます。

先端から吸い込める粘度の場合は先端から普通に。

水分少な目で作った場合はポンプを外して上から流し込んだ方が効率が良いです。

スプーンは小5の長女の粉ミルクについていたもの。10年以上、何かと便利に使ってます。

もっと取っておけば良かった。

シリンジは複数本用意しておくと何度もおかわりする手間が省けます。

1本10mlなので手間はかかりますが、10ml飲んで一区切りがたみも私もちょうど良い感じ。

スムーズに飲み込める子や、中型~大型犬の場合はもう少し大きめのシリンジの方がお互い捗ります。

犬猫の流動食の飲ませ方

ごはんの準備が出来る頃、たみちゃんはそろそろと廊下に向かいます。

初めは戸惑っていましたが、これが自分の食事と理解してからはきちんと待機してご飯を待っています。

おすわりをさせて、後ろから抱きかかえる形で押さえます。

たみの場合、ベロが出ている方の口の脇(頬袋にシリンジの先端を差し込む感じ)から少しずつ注入すると飲んでくれます。

流動食でも水でも、老犬は誤嚥が怖いので、ゴクンと飲み込む音を確認しながらゆっくりゆっくりとがポイント。

同居猫とらじの場合は、5ml程度口に入れるとまずはゆっくりとよく噛んで、その後に2,3回飲み込む動作をします。

これをちゃんと待ってあげないとむせると思うので要注意。

飲み込むタイミングや癖はその子その子で違うので、犬猫に慣れてもらうというよりは飼い主がその子が一番飲みやすい方法を模索して飼い主のスキルを磨くつもりでいた方が良いかなと思います。

個人的には本人がすごく嫌がってしまうなら強要はせず中身を嗜好性の高いものに変えて、シリンジ=おいしいものが出てくる!と良い印象を持ってもらって、シリンジ自体に慣れてから中身を本来の療法食に変えるなど対策はしたいと思っています。

出来る限り「強制」にならないように。

毎日のことなので、お互いが疲れない程度に与えやすい方法で続けていけると良いですね。