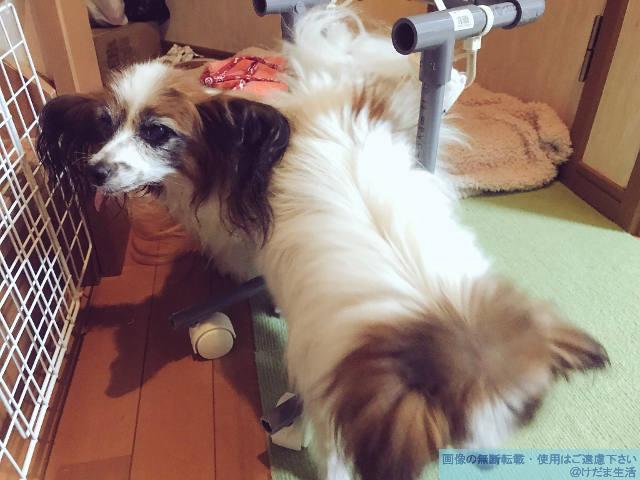

犬の歩行器の作り方。自力で歩けるようになってきました!【老犬介護・ヘルニア】

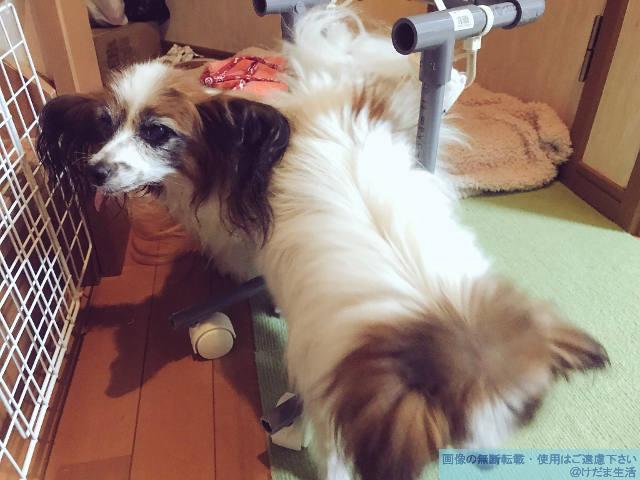

ヘルニアで後ろ足が立たなくなり、一人で歩けなくなったチヨ(パピヨン17歳)。

どうにかならないものかと考え、チヨベルト(後ろ足用ハーネス)を作ったのが3,4ヶ月前。

今はハーネス生活にすっかり慣れ、歩けなくなって落ち込んでいた気持ちも晴れて元気に過ごしています。

しかし上半身は元気なので動きたい気持ちがすごくあって、起きている時は

チヨ

チヨトイレよ!

お水飲むわよ!

別に用事はないけど歩くわよ!

と、私を頻繁に呼びます。

トイレや飲食はある程度決まったタイミングなのですぐに連れて行きますが、他の動物の世話や家事をしている時などに急に言われる

別に用事はないけど歩くわよ!

に100%対応することがなかなか難しい…。

若い頃から家を歩き回り、パトロールするのがチヨちゃんの日課でした。

それが満足に出来ないのはチヨにとって大きなストレスなので、どうにかしてあげたいなと思い始めました。

そこで開発したのが、チヨベルト拡張パーツ「チヨカー」

5月12日はチヨの誕生日。

17歳の誕生日プレゼントとして、チヨちゃんが自由に歩き回れる装備を作ってみました↓

チヨカーで自由に歩き回った末にトイレに行ったり隙間を通ろうとして引っかかる事があるので、完全に目を離す事は出来ませんが、他の作業をしながら目の届く範囲で歩かせる事が出来るようになりました。

更に嬉しかったのが、チヨベルトを使い始めてから少し回復傾向に合った後ろ足が最近また弱くなっていたのが、チヨカーで歩き回るうちに歩く感覚やバランスを思い出したのか、自分で立ち上がって歩いたり、転んでも立ち上がる事が出来るようになったこと♪

ベッドから自分で出て、水を飲み、転んでも立ち上がってベッドに戻る。

素晴らしい。

まだまだ改良の余地はありますが、私流・犬の歩行器の作り方をご紹介します。

犬の歩行器を手作りしよう!

チヨはとても神経質な性格なので、もしかしたら歩行器自体を嫌がるかもしれないし、採寸なんて絶対させてくれません。

そんな状態で高価な既製品の車椅子や歩行器を購入する事は到底無理なので、ホームセンターで買える材料で作ってみました。

採寸も出来ないので少しずつサイズを調整しながら…。

今回作ったチヨカーはチヨベルトの拡張パーツなので、チヨベルトの概要も合わせてご覧ください。

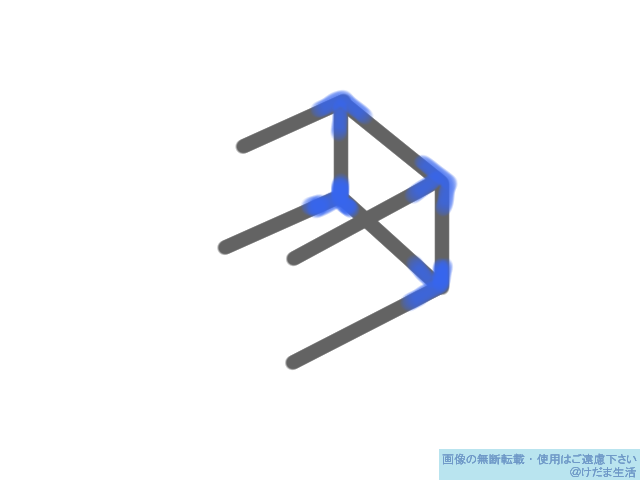

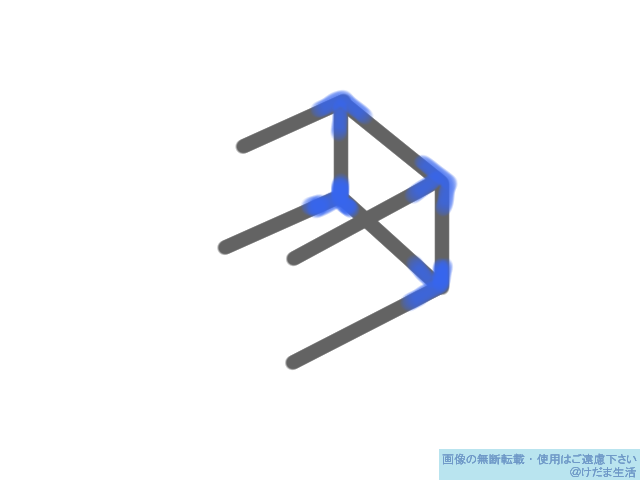

犬の歩行器の材料と作り方

- 塩ビパイプ

- キャスター

- ベルトを引っ掛けるフックなど

材料は以上。

接着剤も用意したものの、パイプをかなりきつくはめこめばなかなか外れませんし、今後もし前足が不自由になったり改良を加えたくなった時のために今回は使用していません。

使用した塩ビパイプの太さは内径13mm。

小型犬はこの太さがサイズ的にも重量もギリギリかなと思います。

逆に中型・大型犬はもっと太いパイプや耐衝撃性の高いHIVP管、塩ビではなくイレクターパイプなど別の素材を検討し、強度を増すために接着剤も使った方が良さそうです。

もう一度上の写真を見ながら細かなパーツを説明します。

今回使用した塩ビパイプのパーツは、

- 塩ビパイプVP13(1m)×2

- TS継手キャップ×2

- TS継手エルボ×4

- TS継手チーズ×6

上のパイプの先端がT字のパーツ(チーズ)になっているのは、もしかして将来前足の補助も必要になった場合、更に拡張出来るかなと思ったから。

必要なければ上部先端はL字パーツ(エルボ)で良いですね。

本当は↓こんな感じに3口エルボを使おうかと思っていたのですが、ホームセンターに売っていなかったのでチーズを使いました。

結果的に今回作った形の方が強度的に良かった気がします。

キャスターは家に余っていた差し込み式のものを使用しました。

これはすごく軽くてコロコロし過ぎちゃうので、もう少し安定感のあるものを用意した方が良いかなと思います。

取り付けはパイプに一生懸命穴を開けて差し込んだだけ。

材料はどれもネットで買うよりもホームセンターの方が安く買えます。

塩ビ管片手に自転車をこぐホームセンター帰りの私を目撃したママ友に、「あの棒、何?」と、後から聞かれました(笑)

歩行器のサイズ

初めはチヨベルトの持ち手に合わせた高さにしていました。

しかしこれでは高さがありすぎて倒れやすく、

下部のパイプも今より少し長くて前足が引っかかったり、たみちゃんを轢いたり…。

そこで微調整した結果、今のサイズになりました。

高さは約30cm。

フックの位置と形状を再検討する必要がありますが、チヨカー自体は現段階ではこれがベスト。

チヨの場合はチヨベルトを常時着用していてトイレや細かな移動の際はベルトの持ち手を私が持って単体で使用、チヨカーはリビングをちょっと散歩とかご飯を食べる時に使用します。

そのため敢えてこのような構造にしました。

歩行補助ベルトは不要で歩行器だけが必要な場合は以下の記事で手作り歩行器の紹介をしています。