獣医さん

獣医さん腎臓の数値が高いですね

BUN、クレアチニンが高いので腎臓病(腎不全)です

あと1ヶ月生きられるかどうか…

犬が腎臓病(腎不全)と診断されたものの、そんなこと突然言われても…な状態の飼い主さんへ。

「腎臓病」「腎不全」と言われてもどうしたら良いのか、どんな治療をするのか、どんな経過を辿るのか、経験していないと全然分かりませんよね。

治療はあくまでも当事者である犬さん、飼い主さん、獣医さんが行うものなので、このブログに書いてある内容が全ての犬に当てはまるわけがありませんが、私自身初めは知識が全くなく、現在のケアに至るまでに少し遠回りをしてしまい、もっと早い段階から知っておきたかった!と思う情報が腎不全の治療にはたくさんありました。

そのためこれから闘病を始める飼い主さんがより早く手探り状態から脱し、犬さんに合った治療を開始するためのヒントになればと思い、これまで私が得た情報を整理し、実際の治療記録とともに残すことにしました。

我が家の愛犬・腎不全治療中のたみ(パピヨン2002年生まれ)は、2016年4月に慢性腎臓病と診断されてから3年2ヶ月にわたる闘病中、老衰で穏やかに旅立ちました。

獣医さん曰く、犬は慢性腎臓病と診断されると残りは数ヶ月~1年程度…というのが常識なのだそうです。

そのせいか、腎臓病と分かった時点で獣医さんも諦め顔だったりして…。

逆に猫は腎臓病と共に生きる生き物なので、まだまだ頑張れる。

そして「ごく稀に猫並の腎臓を持つ犬もいる」と、かかりつけの獣医さんはよく言っていました。

猫と犬では腎臓の働き自体に違いがあり、猫の方が早い段階で症状が出る&機能低下しても耐えられる仕組みがあるそうです。

犬は進行しないと症状が出ず、構造上猫よりも腎臓が弱いので長期間闘病する犬の数が猫よりも少ない→腎臓病=猫の病気と思われがちなのかな?とも思いますが、犬も猫も腎臓病と診断されてからの治療法はほぼ同じです。

たみは一時期余命宣告をされたものの見事に持ち直し、老衰で亡くなるまでの間、

たみちゃんは猫の腎臓だと思うことにしています

と獣医さんから言われるほど安定していました。

ただ、私はたみの腎臓が特別強かったとは思っていません。

信頼出来る獣医さんとの連携と家庭でのケアがたみの体にぴったり合っていたからではないかと。

腎臓病の犬さん、一念発起して猫並にがんばりましょう!

私の考える犬の腎臓病の治療のポイントは、

- 食事療法(>>犬の腎臓病(腎不全)の食事を片っ端から試しました)

- サプリメントの利用(>>犬の腎不全にサプリメントは欠かせないアイテムです)

- 水分補給(>>犬の腎不全の点滴は効果抜群&水分補給について考え中)

- 獣医さんと良好な関係を築くこと

上の3つについては、獣医さんと相談の上このブログに書いてあることも参考にしていただけたらと思います。

とても大事なのが4つ目、「獣医さんと良好な関係を築くこと」

腎臓病は病院での投薬治療だけでは長期にわたる維持は困難な病気です。

日頃の家庭でのケアと獣医さんの治療、その両方が適切に行われることがとても大切。

それにはかかりつけの獣医さんと良好な関係を築く事が本当に重要です。

もちろん獣医さんも人間なので、はなから疑ってかかられたり「ネットにはこう書いてあった」なんて言われたら良い気はしませんから、当然飼い主側に気遣いや配慮、何より感謝の気持ちは必要です。

その上で疑問に感じたことは質問したり、受けてみたい検査や試してみたいサプリメントの相談などを気軽に出来る関係が築けたら良いのではないかなと思います。

幸いたみは本当に良い先生に巡り合えて満足のいく治療を受けることが出来ましたが、ブログやSNSを通じこれまでたくさんの飼い主さんと交流を持つ中で、腎臓病だからといって初めから諦めてしまったり、サプリメントは無意味だと言い放ったり、適切な時期に適切な検査をしなかったり、合併症を見落としたりと、信頼している獣医さんの診断だから信じていたのに適切な治療を受けられずに悪化してしまうケースも多くあることを知りました。

どうしても埒が明かない時、疑問が払拭できない時に、セカンドオピニオンを受けることは決して悪いことではありません。

セカンドオピニオンだって飼い主として愛犬にしてあげられる立派な治療のひとつであると自信を持ってほしいなと思います。

参考までにたみが腎不全と診断されてから自宅でのケアに至るまでを以下にまとめました。

治療のヒントとなれば幸いです。

腎不全発覚のきっかけ

たみの腎臓病は、定期的に受けていた定期検診で尿検査もついでにお願いした際に

少したんぱくが出ているので、ひとつ詳しい検査をしてみましょう

と指摘を受け、血液検査をしたところ、BUNとクレアチニンが基準値よりもやや高く、その後当時サービスが開始されたばかりのSDMAという検査を受けたことで発覚しました。

たみの場合、SDMAで初期段階の腎臓病を発見出来たこと。これはとても大きかった。

犬は年に1回の健康診断が推奨されていますが、老犬(特に10歳以上)は半年に一度健康診断を受け、こうしたごく初期の異常を見つけて対処する事がとても大事だと思いました。

また、腎臓病と診断されたら、食事療法が大事ということも。

腎臓が悪いと食欲が無くなりますが、もしまだ食べられるだけの体力があるのならちょっと無理してでも腎臓用の処方食・療法食を食べさせることで、通常食を与えるよりも長期間良い状態を保つことが出来るのではないかなと思います。

腎不全発覚から1年4ヶ月目、急激な悪化

私は当初、腎臓病をそれほど深刻に考えていませんでした。

診断された時、

SDMAが基準値より高く、尿にたんぱくが出ているので腎臓の機能が低下しているかな?と思います。初期の腎不全ですね。

と、あっさりと説明を受けて処方食のサンプルをもらっただけで、あとは薬(フォルテコール)を飲みながら3ヶ月ごとに血液検査という治療計画に従っていただけ。

処方食を食べさせようとしてもなかなか食べないので同居犬と同じ普通のご飯を食べさせたり。

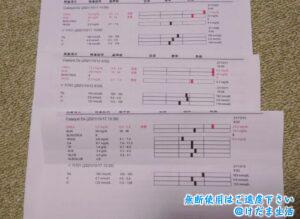

そんなこんなで腎不全発覚から1年後にはBUNが60。

それでも特に治療は変わらず点滴もせず、発覚から1年3ヶ月後、2017年7月の検査では、BUN95。

その翌月、どうも元気がないので急遽受診し、担当ではない獣医さんから

BUN162、クレアチニン2.2。この数値では正直言ってこの夏は越せない。1ヶ月持つかどうか。

と言われて初めて、

まだ死んじゃ嫌だー!

と慌てふためいたのでした。

たみは幸い翌日から2日間静脈点滴を日帰り入院で受けたことでBUN34、クレアチニン1.3まで改善し、その後は週2,3回の皮下点滴と食事療法を続けることで維持し、腎臓病と診断されてから3年2ヶ月後に老衰で穏やかに亡くなりました。

一番恐れていた尿毒症の辛い症状が出ることがなかったのはすごく良かったと思います。

腎臓病の治療をする上で一番大切なのは、家庭での食事療法と水分補給です。

私は獣医さんでも何でもありませんが、これだけは声を大にして言いたい。

大事なことなのでもう一回言います。

腎臓病の治療をする上で一番大切なのは、家庭での食事療法と水分補給です。

私の経験上ですが、おそらく多くの飼い主さんと獣医さんの間で以下の様なやりとりが行われると思われます。

腎数値が悪いので処方食を与えましょう

処方食食べません

トッピングしてもいいですよ

トッピングしか食べません

食べないのが一番悪いので普通食でもいいですよ

という流れで、肝心な食事療法がグダグダになり、症状が悪化していくという。

私自身もそうでしたし、周りの腎臓病仲間のほとんどがこの悪循環に陥っています。

緩和を重視すべき末期段階であったり、まだ体力がある段階であったとしても嫌いな処方食を無理に食べさせたりせず苦しみだけを出来るだけ取り除いて残りの命を見守ってあげることも飼い主としての大事な選択肢の一つです。

その場合は病院での治療(点滴や投薬)、食べられる食事にリンや老廃物を除去するサプリを併用していく方法があります。

私はまだちょっと諦めたくなかったのと、たみちゃんはまだなんか寿命じゃないような気がしたので、余命宣告されたたみちゃんに病院で買える処方食の他に市販の腎臓用療法食も色々取り寄せて食べてくれるものを探しました。

色々な腎臓用フードを試した結果、嗜好性のある市販の療法食や、病院の処方食でもドクターズケアキドニーケアやヒルズのシチュー缶などはボチボチ食べられるようにはなりましたが、それでも規定量までは食べられなかったので、シリンジによるお食事サービス(強制給餌・強制給水)を始めました。

ちょうどこのタイミングで担当の獣医さんが変わったので、私の希望を伝え、複数のサプリメントを併用し始めました。

結果、たみの場合は馬のように走り回れるほど回復し、測定不能だった数値が基準よりやや高め程度まで下がり、1ヶ月と言われた余命宣告から回復後、老衰で亡くなるまでの間、波はあったものの腎数値は安定して維持出来ていました。

あくまでもたみの場合はですが、獣医さんからは全く指示されていない独自のケアに踏み切って良かったと思っています。

また、たみのように食事療法に取り組み、水分補給やサプリメントの併用を始め、数値が安定したという方々からは「一定期間強制給餌をしてみたら、徐々に自分から食べられるようになった」「市販の療法食を食べさせるうちに病院の処方食も食べられるようになってきた」「ここまで持ち直すなんて奇跡だと獣医さんが驚いた」というメッセージをたくさんいただきました。

でもこれは奇跡なんかじゃなくてひとつの治療法であり、本来病院で指導されるべき家庭でのケアなのではないかと思っています。

治療の途中、かかりつけの病院内で担当の獣医さんが変わったのもたみにとってすごく運が良かったことのひとつでもあります。

たみと信頼できる獣医さんと私の連携で、穏やかに寿命を全うさせることが出来ました。

そのことからも、冒頭でお伝えしたように獣医さんとの関係は本当に大事です。

このブログについて

このブログでは、私が実際に愛犬に行っているケアや、これまでの治療で得た情報などをご紹介しています。

冒頭でも述べましたが、治療はあくまでも犬さん、飼い主さん、獣医さんが行うものであり、このブログを含むネットの情報は自分の子を見たこともない赤の他人の独り言でしかありません。

一番信用すべきは信頼のおける獣医さん。

そして、目の前で病気と闘う犬さんを一番近くで見ている飼い主さんの判断が何よりも大切だということを忘れないで下さい。

その上で私の発信する情報が治療のヒントとなれば幸いです。

この薬がいいですよ!とか絶対勧めないようにしてる私ですが、ひとつだけ小声で言うなら、腎臓病・軽度の心雑音・脳疾患のあったたみに独断で飲ませていた「五苓散」という漢方薬は何気にすごく良かったです。

かかりつけの先生に相談したところ東洋医学については知らないので安易に答えられないとのことで、腎臓を安定維持させたはいいものの認知症になり一日中グルグル回ってヒーヒー鳴いてる犬を連れて今更セカンドオピニオンも不可能だったので、独断で飲ませていました。

「利尿」ではなく「利水」作用のある五苓散は心臓にも腎臓にも脳にもいいかなってね。

お天気頭痛とかで人間でも最近はメジャーな漢方薬になったでしょう。

漢方薬をサプリメントか何かと勘違いして安易に飲ませることはすごく危険で、副作用や飲み合わせ、アレルギーなどがあるので安易には勧められませんがたみはこそっと使ってました。可能であれば東洋医学に詳しい獣医さんにセカンドオピニオンを求めてみると良いかもしれません。

まぁそんな感じで。独り言ですけど。